| Afrika |

| Wirtschaft |

| Kultur |

| LaRouche Jugendbewegung |

| Neue Solidarität |

| Über uns |

| Friedrich Schiller |

| Diskussionsforum |

| |

| Pages in English |

| Hauptseite |

| ||

Theater ist kein BudenzauberZum 125. Geburtstag des Schauspielers und Regisseurs Fritz KortnerVon Christa Kaiser Der 125. Geburtstag Fritz Kortners am 12. Mai 2017 gibt Raum, um über eine dringend benötigte Renaissance des Theaters und der Schauspielkunst nachzudenken. Wie viele Menschen kommen nicht seit Jahren enttäuscht aus den Theatern und beschweren sich: Sie wollten ein Werk von Shakespeare sehen, bekamen aber die wirren Ideen des Regisseurs aufgetischt. Dieser Mißstand hat heute ein solches Ausmaß erreicht, daß nur noch ganz selten originalgetreue Aufführungen zu finden sind.

Fritz Kortner 1924 als Shylock bei einer Aufführung von William Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ am Theater in der Josephstadt in Wien. Wer weiß aber heute mit dem Namen Fritz Kortner etwas anzufangen? Selbst Schauspielschüler zucken die Achseln. Dabei ist Fritz Kortner neben Albert Bassermann und Alexander Moissi eine der Schauspiellegenden des 20. Jahrhunderts und einer der größten Regisseure der Nachkriegszeit. Zum 85. Geburtstag schrieb der Berliner Bürgermeister an Kortner: „Sie haben unsere Theaterstädte in Staunen versetzt; für Sie bedeutet tragische Schuld niemals Kapitulation vor einem nebulösen Schicksal. Als politischer Mensch wußten Sie um die von Menschen geschaffenen Umstände, die allzuoft als Schicksal betrachtet werden, um die eigene politische Verantwortung zu vermeiden. Sie sind ein Passionierter, der dem analytischen Verstand den ersten Platz einräumt, ein Visionär, der es mit der Wirklichkeit sehr genau nimmt.“ Kortner mußte wie viele andere vor den Nazis in die USA emigrieren, war aber einer der ersten prominenten Juden, die in das von Hitler befreite Deutschland zurückkehrten. Sein Anspruch war es, eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Er war vor Hitler, nicht vor Deutschland geflohen. Sein Theaterverständnis rang um den wirklichen Menschen, und er sah seine Verantwortung in der Gestaltung des Zeitgeistes und nicht in der Anbiederung. ZusammenprallKaum hatte Kortner 1946 seinen Fuß wieder auf deutschen Boden gesetzt, drängte ihn Boleslaw Barlog – der Nachfolger an Max Reinhardts Berliner Theater –, dem Dirigenten Wilhelm Furtwängler die Hand zu reichen. In der Pause eines Konzerts machten Barlog und er sich auf zum Künstlerzimmer. Vor dem Eingang stand ein G.I. als Wache. Er ließ sie nicht passieren. Auch ihr Englisch prallte an dem Krieger ab. Kortner beschwor ihn, den Nachfolger Reinhardts nicht immer wieder als „son of a bitch“ zu bezeichnen. Es kam zum Handgemenge. Kortners Paß wurde entzogen und er bekam einen Prozeß. Die Anklage lautete auf „fraternizing at its worst“ (Verbrüderung mit dem Feind). „Schade, daß ich durch dieses Ereignis Furtwängler nicht kennen gelernt habe“, bedauerte Kortner. Kortners AlleingangBald sollte Kortner erneut mit der Besatzungsbehörde in Konflikt geraten – diesmal über deren Werkzeug, das „Regietheater“. Denn dieses lehnte die Theatertradition eines Shakespeare oder Schiller ab, die den Menschen verbessern will. Friedrich Schiller formulierte: Wahre Kunst soll eine Kraft im Menschen wecken, üben und ausbilden, „die sinnliche Welt, die sonst nur als roher Stoff auf uns lastet, als blinde Macht auf uns drückt, in eine objektive Ferne zu rücken, in ein freies Werke unseres Geistes zu verwandeln und das Materielle durch Ideen zu beherrschen“.1 Bundesarchiv_B_145_Bild-P047613

Fritz Kortner (rechts) mit dem Schauspieler Curt Bois im Berliner Schiller-Theater, wo sie 1959 „Die Räuber“ von Friedrich Schillers aufführten. Diese wohltätige Wirkung der Kunst, die Kreativität weckt, lehnen die Hohenpriester des „Regietheaters“ ab. Für sie haben Menschen in erster Linie tierische Eigenschaften, die gezähmt werden müssen, sie sehen nur z.B. Nazis, Kapitalisten, Unterdrücker, Kollaborateure, Lügner oder Feiglinge. Große Ideen werden banalisiert oder mit Kot beschmiert. Regietheaterregisseure empfinden keinerlei Scham, Klassiker zu zertrümmern. Sie sehen es als eine Befreiung an, die Form des Dramas zu sprengen, Texte bis zur Unkenntlichkeit zu streichen und abzuändern. Maria Stuart wird mit der Terroristin Ulrike Meinhof gleichgesetzt. Das Theater wird zum Urinal und Bordell, als ob es dafür nicht andere Einrichtungen gäbe. Dem Regisseur ist alles erlaubt, der Dichter des Dramas spielt keine Rolle mehr. Kortner widersetzte sich. Er hielt zeitlebens an seinem großen Vorbild Shakespeare fest, der seine Zuschauer zu höherer Einsicht bringen wollte, und er formulierte: „Das wirklich Bleibende ist des Theaterleiters Verhältnis zum Autor, zum Dramatiker, zum Dichter, der ja das wahrhaft schöpferische Element, der Genius des Theaters ist. Nur wenn das Theater krank ist, wird sein Platz vom Regisseur usurpiert.“ Das „Regietheater“ machte auch vor der Sprache nicht haltMußte ein Schauspieler früher sprechen können, wie ein Schuster Schuhe machen, so wurde jetzt genuschelt, gelispelt, Vokale und Konsonanten und ganze Wörter wurden verschluckt und das auch noch als Kunst gefeiert. Nach jahrelanger Zerstörung erkennt der 70jährige Theaterregisseur Peter Stein, daß es keine hervorragenden Schauspieler mehr gibt: Die Katastrophe sei, daß in den letzten 15 Jahren aus dem deutschen Theater keine Schauspielernamen mehr hervorgegangen seien, die sich nur annähernd messen können mit denen, die es davor gegeben hat. „Ich bin mir absolut bewußt, daß meine Generation diese Entwicklung losgetreten hat, ich selber auch. Aber es ist irgend etwas geschehen, was ich nicht ganz verstehe.“ Der Humanismus wird in Fesseln gelegt.Peter Stein ist nicht der einzige, der den politischen Apparat hinter dem „Regietheater“ nicht versteht. Ein geheimes Projekt war nach dem Zweiten Weltkrieg über deutsche Institutionen gestülpt worden, um eine humanistische Elite zu verhindern. Unter der Kontrolle des synarchistischen Bankiers John J. McCloy, dem Hochkommissar der amerikanischen Besatzung, entstand ein Projekt der CIA – der „Kongreß für kulturelle Freiheit“ (Congress of Cultural Freedom, CCF) –, welches unter dem Deckmantel der Entnazifizierung die deutsche Klassik beseitigen sollte. Ironischerweise waren es dieselben anglo-amerikanischen Kreise wie McCloy, John Foster und Allen Dulles und Averell Harriman, die vor dem Krieg engstens mit der englischen Regierung und Hitler kollaboriert hatten und selbst nach dem amerikanischen Kriegseintritt die deutsche Kriegsmaschine bedienten. Diesen ehrenwerten Herrn oblag nun die Entnazifizierung, um „gute Deutsche“ zu schaffen. Die politische Kontrollbehörde CCF, Theodor Adorno, Max Horkheimer und Bertrand Russell u.a. sahen ihre Aufgabe darin, die Deutschen mittels Radio, Film, Theater und Presse gleichzuschalten. Das Spiel funktionierte so: Willkürlich wurde die Ursache des Dritten Reiches in den deutschen „autoritären Charakter“ gelegt und sogar die Klassiker mitverantwortlich gemacht. Die Verantwortung der internationalen Finanzmacht und ihrer anglo-amerikanischen Helfer wurde ausgespart. Was wollte der Kongreß für kulturelle Freiheit (CCF)?Lord Bertrand Russell, einer der Ehrenvorsitzenden des CCF, gab die Denkrichtung vor. In seinem 1951 erschienen Buch The Impact of Science on Society (dt. Wissenschaft wandelt das Leben) schwärmt er über die zukünftige Gesellschaftskontrolle: „Die Sozialpsychologen der Zukunft werden über Schulklassen verfügen, an denen sie verschiedene Methoden ausprobieren, um die Überzeugung zu verankern, daß Schnee schwarz sei. Der allgemeinen Bevölkerung wird es nicht erlaubt sein zu wissen, wie ihre Überzeugungen erzeugt wurden. Wenn die Technik perfektioniert wird, kann jede Regierung, die eine Generation lang für die Erziehung verantwortlich ist, in der Lage sein, ihre Untertanen sicher zu kontrollieren, ohne daß dazu Armeen oder Polizisten nötig sind.“ Sind aber nicht gerade jene, die Theater zur Kontrolle einsetzen, verdächtig, die Menschen unterdrücken zu wollen? Amerikanisches ExilSchon in Amerika häuften sich die Probleme für Fritz Kortner. 1937 konnte er in Filmrollen nicht mehr auftreten, weil er Jude war, denn die Filme wurden auch in Deutschland gesehen. Die deutsche Enklave der Exilanten wie Max Reinhardt, Carl Zuckmayer und Kortner wurde nicht heimisch in den USA. Max Reinhardt beklagte die „Scheckkultur“ von Hollywood, nicht Qualität zähle, sondern die Kassen mußten klingeln. Auch Kortner litt unter den Geschäftsbedingungen der Filmindustrie, die ihn zum Selbstverrat nötigten. Mit dem „Wochenscheck im Maul“ wollte er nicht reden. Vom amerikanischen Theater trennte ihn nicht nur der auf puren Profit orientierte Spielbetrieb, sondern auch die ganz andere Spielweise. Bei Probeaufnahmen brachte er das ganze Studio zum Lachen, weil er mit den Augen gerollt hatte. Kortners Kommentar dazu: „Sie erlauben es hier nur den Negern, Kunst zu machen. Der weiße Mann hat sein Gesicht zu wahren.“ Und über den amerikanischen Filmhelden witzelte er: „Wenn ich in meiner Tasche nach einem Bleistift suche, dann ist das intensiver, als wenn er nach Gott sucht.“  Durch seine Diskussionen mit der vielgelesenen amerikanischen Journalistin

und Kolumnistin Dorothy Thompson nahm Fritz Kortner in seiner Exilszeit

Einfluß auf die politischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten.

Durch seine Diskussionen mit der vielgelesenen amerikanischen Journalistin

und Kolumnistin Dorothy Thompson nahm Fritz Kortner in seiner Exilszeit

Einfluß auf die politischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten.

Der politische KortnerDa Kortner als Schauspieler keine Anstellung mehr fand, beschäftigte er sich mit Politik. Von New York aus beobachtete er alarmiert den Anschluß Österreichs an Deutschland und den Kriegsausbruch, was ihn veranlaßte, tiefer in wirtschaftliche und internationale Fragen einzudringen. So stand er hinter der amerikanischen Regierung von Franklin D. Roosevelt. Er befürwortete die wirtschaftlichen Regularien des „New Deal“, da er sie als Beschränkung des übermächtigen Kapitalismus verstand. Er war auch überzeugt, daß Roosevelt sich gegen Hitler wenden und nicht neutral bleiben würde, obwohl noch einige US-Konzerne Hitler unterstützen. Die bekannte Schriftstellerin Dorothy Thompson war ihm aus der Berliner Zeit gut bekannt. Jetzt war sie Journalistin der einflußreichen New York Herald Tribune, und bald entwickelte sich eine Freundschaft und reger politischer Gedankenaustausch. Da Dorothy Thompson dem „free trade“ anhing und die Wahl des republikanischen Kandidaten Wendell Willkie unterstützt hatte, kam es einer Sensation gleich, daß sie im Oktober 1940 in ihrer Kolumne „On the Record“ zur Wiederwahl Roosevelts aufrief. Roosevelts Wiederwahl für eine dritte Amtsperiode galt 1940 allgemein als unwahrscheinlich. Dieser Sinneswandel Thompsons ging auf die Überzeugungsarbeit Kortners zurück. Der Stürmer, das Propagandablatt der Nazis, bildete ihn ab, wie er als semitischer Teufel der Thompson Artikel diktiert. Kortner wurde mit der Zeit einer der engsten Berater der Journalistin, die nach der Präsidentengattin Eleonore Roosevelt die prominenteste Frau Amerikas war. Thompsons Schwenk auf Roosevelts Seite war von großer Bedeutung, wenn nicht ausschlaggebend für die Wiederwahl und mitentscheidend für den Kriegseintritt Roosevelts gegen Hitler. Durch diesen publizistischen Streich verlor sie zwar ihren Posten bei der Zeitung, aber keineswegs ihre Autorität. Churchill soll geäußert haben, als er hörte, wer hinter Thompsons Leitartikeln für Roosevelt stehe: „Was denn, ein Schauspieler?“ Lehrjahre in WienMit 15 Jahren wurde Kortner die Tiefe der deutschen Sprache am Burgtheater in Wien durch den Schauspieler Josef Kainz eröffnet. Er sah ihn in allen großen Rollen, sei es Mark Anton (in Shakespeares Julius Cäsar), Mephisto (in Goethes Faust) oder Don Carlos (in Schillers Don Carlos), und war elektrisiert. Wann immer Kainz auftrat, Kortner war dabei. Er wollte wie sein Idol Schauspieler werden. Beim ersten Vorsprechen entdeckte sein Lehrer Prof. Gregori, daß der „Theaterteufel“ in ihm stecke. Alle Einwände seiner Freunde, die gegen seinen Wunsch sprachen – seine Introvertiertheit, die genuschelte Sprache, sein Aussehen –, schlug er in den Wind. Grundlegend für die Ausbildung war die Sprechkunst: Vokalisierung, Konsonantierung, Akzentuierung, Gliederung des Verses, des Gedankens. Bei der szenischen Arbeit wurde der Schüler gefragt: Wo kommt der Mensch her, den ich zu gestalten habe? Welches Leben hat er hinter sich? Was sagt der Dichter über ihn? Was will er in der Szene? Was will die Szene selber? An welchem Punkt steht die Handlung bei seinem Auftritt? Diese Fragen wurden wie Facetten eines Diamanten verstanden. Die gleiche Szene wurde immer aus diesen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Es galt, immer das Ganze zu erfassen, nicht nur einen Teil. Aber das Ganze lag in der Vielheit. Das wirkliche Lernen fand nach der Schauspielschule statt, behauptete Kortner. Neben Josef Kainz war Albert Bassermann das große Vorbild. Von ihm lernte er, wie man sich einer Rolle näherte, wie man sie mit Lebenswirklichkeit durchdringt. Dieser unerbittliche Maßstab war die Meßlatte seiner späteren Regiearbeit. „Ich quäle Sie, ich foltere Sie und komme dafür in die Hölle, weil ich will, daß Sie gut werden“, ist einer der Aussprüche zu seinen Schauspielern. Vergänglichkeit der SchauspielkunstBereits mit seiner ersten Regiearbeit in Deutschland nach dem Krieg, der Komödie Donauwellen in München, verblüffte Kortner die Kritiker. Sie lobten die Leistung des Regisseurs in den höchsten Tönen: „Was hat Kortner mit dem Ensemble gemacht?“ „Hat er ihm eine Spritze gegeben?“ „Ich sah seit langem nicht solche Dichte im Spiel, solch durchgehend schauspielerische Höhe…“ Was trieb Kortner zu dieser Regieleistung an? Er hatte die besten Mannesjahre im Exil verbracht und mußte seine Spätjahre zu seinen besten machen. Er war sich der Vergänglichkeit der Schauspielkunst bewußt, deshalb haßte er die flache Sinnlichkeit des Regietheaters, die Schmerz nur als Grimasse und Freude nur als Lachen abliefert. Er schrieb: „Eine Skulptur oder ein Gemälde bleibt, aber nach der Aufführung zerfällt alles wieder in seine Teile. Der eine steigt auf sein Fahrrad, der andere in die Straßenbahn, und fort ist alles.“ Da nichts bleibt, muß im Vergänglichen etwas Bleibendes geschaffen werden. Schon Schiller schrieb: Schwer ist die Kunst, vergänglich ist ihr Preis,

Diese innere Leidenschaft teilte Kortner mit Schiller. Seine unerschöpfliche Inspiration, verbunden mit rastloser Denkarbeit, führte zu immer neuen Proben. Dieser hohe Anspruch, den Kortner an sich und andere stellte, ängstigte die schwächeren Schauspieler und faszinierte die Talente. Er vermittelte nicht nur dieses Eindringen in die Rollenarbeit, sondern eine Qualität in der Beziehung zur realen Welt. Er wollte mit wesentlichem Theater den Menschen erreichen, also Herz und Geist des Zuschauers in Erregung setzen und die Bühne, die weiter reicht als die Gesetze des Staates, in ihr Recht setzen. Kunst statt NaturalismusKunst ist niemals „natürlich“ oder sinnlich. Das ist keine Frage des Stils, sondern es hat mit der Natur der Kunst zu tun. Alle Kunst ist Verwandlung. Ganz gleich ob Schauspieler, Dichter oder Maler, der Künstler muß den natürlichen Stoff verwandeln, den er anrührt – beim Schauspieler ist es der Text – und in eine Form bringen. Das ist das Wesen des Kunstgelingens oder -mißlingens. Schiller klagte, wie zäh es voranging, die Geschichtsstoffe, die er für ein Drama bearbeitete, in Form zu bringen: „Phantastische Gebilde willkürlich aneinanderreihen, heißt nicht ins Ideale gehen, und das Wirkliche nachahmend wieder bringen, heißt nicht die Natur darstellen. Beide Forderungen stehen so wenig im Widerspruch miteinander, daß sie vielmehr – eine und dieselbe sind; daß die Kunst nur dadurch wahr ist, daß sie das Wirkliche ganz verläßt und rein ideell wird.“1 Dieses Rätselwort verstand Kortner – das Wirkliche verlassen und doch wirklich sein. Das Wichtigste seiner Regie war sein Mißtrauen der Sinnesgewißheit gegenüber. Es gab für ihn keine Natürlichkeit des Sprechens, des Gehens, der Mimik; alles mußte dem Kopf unterworfen werden. Denn gerade die denkfaulen Gefühlsnaturen pflegen sich immer für die falsche Sache zu begeistern. Ein Grundsatz seiner Persönlichkeit lautete: „Der Denkwurm bohrt gerade in meinem Kopf, wenn ich von meiner kunstnahen Berufsarbeit absorbiert bin. Immer wird mir nahegelegt, das doch so kunstferne Denken mir aus dem Kopf zu schlagen. Aber gerade dann stellt es sich ein. Es beschwört den Kopf, im Wust der Leidenschaft und Besessenheit, die seinen Träger befällt, den obersten Platz zu behaupten. Es beschwört ihn, darauf zu achten, daß ich ihn, den Kopf, im Dschungel nicht verliere, wenn ich dem Geheimnis des Stückes auf den Fersen bin.“ Wie nähert man sich der Idee des Stücks?Alles beginnt mit dem Text, dem Text und nur dem Text. Beim „Regietheater“ aber beginnt alles mit Streichen, Streichen, Streichen. Kortner strebte keine vorsätzliche Originalität an, nicht den Wunsch, zu provozieren, sondern die konsequente Ausdeutung der Vorlage: vom Buch bis zur Bühne. „Dieser Weg führt zum Erkennen jener primären Umstände, die die ins Leben zu rufenden Gestalten zu sprechen zwingen, zu gehen, sitzen und stehen. Ich versuche, den Zustand aufzuzeigen, der die Texte sprechen läßt, und sie nicht der Rezitationslust der Schauspieler zu überlassen.“ Dieser Prozeß beginnt mit der Lektüre des Dramas, die alle konventionellen Vorstellungen und Lesegewohnheiten beiseite räumt. „Sie lesen wie kein anderer“, schrieb der Kritiker Iwan Nagel an Kortner. „Sie lesen argwöhnisch, lauernd darauf, daß sich Könige und Helden widerwillig verraten, daß sie mit ihren Worten und gegen ihre Worte preisgeben, wer sie sind.“ Folglich war für Kortner Regie ein Vervollkommnungsprozeß an Erkenntnis. Das „nie fertig“ war ein Synonym für Kortners Arbeit. Wo die normale Regie nur eine Vorlage zu bieten hatte, ließ Kortner sieben Vorlagen proben. Jeden Tag legte er einen anderen Schwerpunkt, was eine große geistige Anstrengung seinen Schauspielern abverlangte. Mit den aus dem Text destillierten Zuständen, Gedanken, Situationen, galt es eine Form zu schmieden, die das Regietheater ablehnt. Sein „Bearbeiterblick“ näherte sich aus dieser Perspektive dem Ideal des Stückes, das dem Dichter vielleicht vorgeschwebt hatte. Er verleitete oder zwang seine Schauspieler, sich alle mitgebrachten Muster aus dem Kopf zu schlagen und sich bedingungslos den fruchtbringenden Proben Kortners auszuliefern. In den Proben wurde nun in der umständlichsten Prüfung alles auf Stimmigkeit von Intention und Vorgang geprüft. In seinen Worten: Alles wurde der Wahrheit des Ausdrucks unterworfen. Kein Ergebnis langer Probestunden war so stabil, daß es tags darauf nicht wieder umgestoßen werden konnte. „Ich empfinde die Größe jeder Szene bei Shakespeare und bin mir immer wieder schmerzlich bewußt, daß ich sie bestenfalls nur annäherungsweise erreiche. Aber ich muß doch versuchen der Vollkommenheit so nahe wie möglich zu kommen.“ Er haßte den Durchschnittsschauspieler, der mit einem Mißgebilde von falschem Ton und nichtssagender Krampfgebärde Schmerz und Freude abliefert, um den Abonnenten eilfertig zu bewirten.

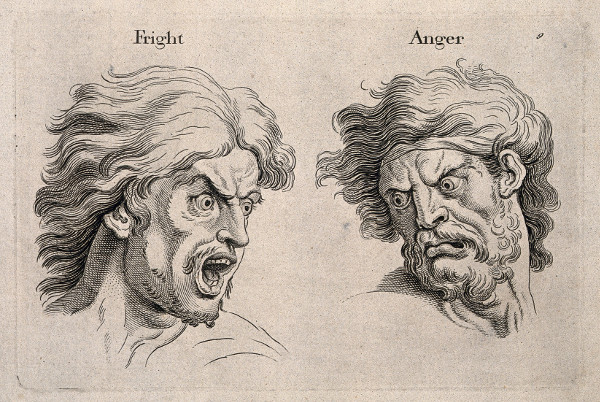

Ausdrücke von Angst [oben links],

Wut [oben rechts] (Zeichnung von C. Le Brun, ca 1760) ... ... und Selbstbetrachtung (Rembrandt van Rijn, Selbstportrait, ca. 1665). Theater ist nicht Ausdruck,

|